宅建試験の勉強を始めた人が必ず直面する悩み、それは「テキストって何冊必要なんだろう?」という疑問です。書店に行けば参考書が山ほど並び、どれを買えばいいのか分からなくなります。

「買いすぎても消化できない」「逆に少なすぎて不安」…多くの受験生が同じように迷い、遠回りしてしまいます。私も最初は悩み、何冊も買って後悔しました。

結論から言えば、宅建に合格するために必要なテキストは「3冊前後」で十分です。本記事ではその理由や実際の合格者の体験、さらに効率的な勉強法まで具体的に紹介します。

この記事を読めば「テキストは何冊にすればいいか」がはっきり分かり、迷いなく勉強を進められるようになります。

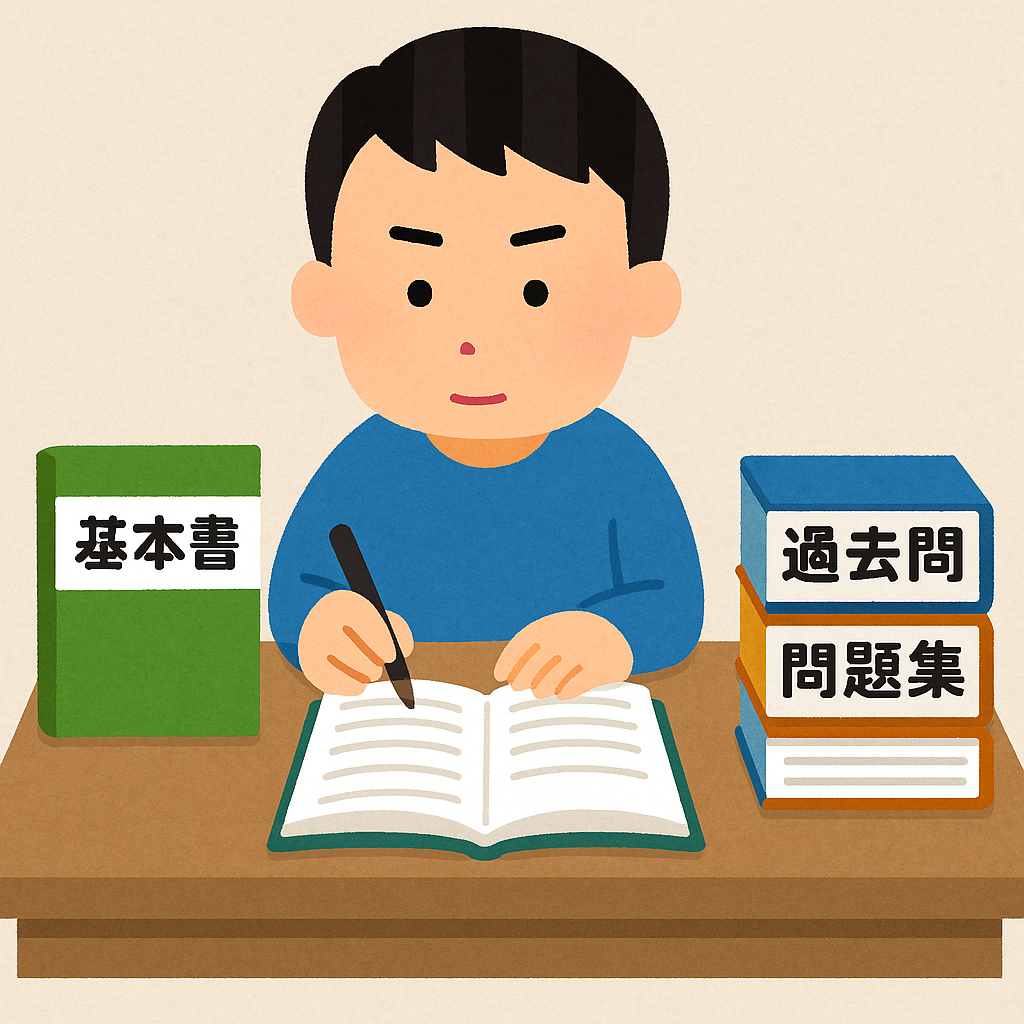

実際に私も「基本書1冊+過去問1冊+模試1冊」で合格しましたし、多くの合格者も同じような教材数で突破しています。

ぜひこの記事を最後まで読み、あなたに合ったテキスト選びをして、効率的に宅建合格を目指してください。

宅建テキストは何冊必要?結論から解説

結論を先にお伝えします。宅建試験に合格するために必要なテキストは「基本テキスト1冊、過去問1冊、模試や補助教材1冊」の合計3冊前後です。なぜなら、この3冊が「インプット」「アウトプット」「試験対応力」の3つをすべてカバーできるからです。

例えば、基本テキストは知識の土台を作るために必須です。過去問は試験の傾向を理解するために欠かせません。そして模試や補助教材は直前期に実力を確認し、弱点を補うために役立ちます。

これ以上増やしても効果が薄れるどころか、情報が重複したり時間を無駄にしたりすることが多いです。逆に2冊以下では情報不足や演習不足に陥るリスクがあります。

だからこそ、宅建合格の黄金バランスは「3冊」。実際、多くの合格者もこの冊数で突破しています。大切なのは「数」ではなく「どう使い込むか」。ここを意識すると学習効率が大きく変わります。

独学で宅建合格を目指す場合のテキスト冊数の目安

メインテキスト

独学で宅建を学ぶなら、まずは「基本テキスト」を1冊に絞りましょう。おすすめは『みんなが欲しかった!宅建士の教科書』や『らくらく宅建塾』など、初学者でも読みやすいものです。2冊以上買っても結局は片方しか使わなくなり、時間を浪費します。

問題集

知識を定着させるためには問題演習が不可欠です。最低1冊の問題集を用意しましょう。過去問に近い形式で、解説が丁寧なものを選ぶと安心です。ここでは「問題を解く→解説を読む→テキストに戻る」というサイクルを繰り返すことが重要です。

過去問

宅建試験は過去問の傾向が強く出る試験です。そのため「過去問集」は必ず1冊用意してください。10年分程度を収録しているものがベスト。繰り返すことで出題パターンを体に染み込ませることができます。

結論として、独学者は「基本書1冊+問題集1冊+過去問1冊=合計3冊」がベストです。このセットを徹底的に使い倒せば合格点に到達できます。

2冊派・3冊派・4冊派それぞれのメリット・デメリット

宅建受験生の中には「2冊で十分」「いや、4冊は欲しい」と意見が分かれます。ここでは冊数ごとの特徴を整理します。

- 2冊派(基本書+過去問)

シンプルで迷わないのがメリットです。コストも低く済みます。しかし、模試や応用問題を解く機会がなく、試験本番で対応力が不足する可能性があります。 - 3冊派(基本書+過去問+模試)

最もバランスが良いスタイル。基本を学び、過去問で演習し、模試で総仕上げができます。合格者の多くはこのスタイルです。デメリットは費用が若干増える程度ですが、効率性を考えれば十分許容範囲です。 - 4冊以上派

安心感はありますが、情報過多で混乱しやすく、途中で挫折する人も少なくありません。「教材を揃えること」が目的になってしまいがちです。

結論として、多くの人にとってベストなのは「3冊派」です。

宅建合格者が実際に使ったテキスト数と体験談

実際の合格者の体験談を見ても、使ったテキストの数は「3冊前後」が圧倒的に多いです。

私自身も、基本書1冊と過去問1冊、直前期に模試1冊で合格できました。逆に最初に5冊も買った友人は「結局どれを使えばいいか分からなくなった」と言い、試験前に混乱してしまいました。

SNSや口コミを調べても「3冊で十分だった」「4冊以上はほとんど使わなかった」という声が目立ちます。要は「数を増やすこと」より「1冊を使い込むこと」のほうが合格には直結するのです。

宅建テキストを選ぶときの3つの基準

テキストを選ぶときは、以下の3つの基準を押さえることが大切です。

- わかりやすさ:イラストや図解が多く、初心者でも理解しやすいか。

- 解説の丁寧さ:独学で学んでも迷わない説明があるか。

- 演習量:問題数や例題が充実しているか。

これらが揃っているテキストは、学習効率を大きく高めてくれます。逆に、難解な専門書のようなテキストを選んでしまうと、理解に時間がかかり、独学では挫折しやすくなります。

テキストを増やしすぎると失敗する理由

多くの人が陥る失敗が「テキストを買いすぎること」です。最初はやる気があっても、気づけば本棚に未使用の教材が積まれている…。これは典型的な失敗例です。

教材を増やすと安心感はありますが、時間は有限です。結局、全てを消化できずに試験日を迎えてしまうケースが多いのです。特に社会人や学生は勉強時間が限られているため、教材を絞ることが合格への近道になります。

効率よく合格するための最適なテキスト活用法

効率よく合格するには「学習の流れ」を意識することが重要です。

- 基本書を1周して全体像を掴む

- 過去問を解いて出題傾向を把握する

- 間違えた分野をテキストで復習する

- 模試で実戦力を鍛える

このサイクルを繰り返せば、無理なく知識が定着します。ポイントは「完璧を目指さず、合格点を取れる実力をつけること」です。

初心者におすすめの宅建テキストと問題集

初心者には以下の教材が特に人気です。

- 『みんなが欲しかった!宅建士の教科書』:わかりやすさ重視

- 『らくらく宅建塾』:漫画的で親しみやすい

- 『過去問宅建塾』:解説が丁寧で定評あり

これらは口コミやレビューでも高評価が多く、独学者に最適です。

独学と通信講座で必要なテキスト冊数の違い

独学と通信講座では必要なテキストの数が変わります。独学では「3冊前後」が基本ですが、通信講座の場合は教材が一式セットになっていることが多いため、追加購入は不要です。

ただし通信講座でも、直前期に市販の模試を1冊買い足す人は多いです。つまり通信講座は「教材を選ぶ手間を省ける」のが大きなメリットです。

宅建合格を目指す人への最終アドバイス

最後にお伝えしたいのは「テキストの数よりも使い込みが大事」ということです。3冊を徹底的にやり込めば合格点は十分に狙えます。

そして勉強を進める中で不安になったときは、教材を増やすより「今ある1冊を繰り返す」ことを意識してください。最終的に勝敗を分けるのは「量」ではなく「質」です。

まとめ

宅建テキストは「基本書1冊+過去問1冊+模試1冊」の3冊前後が最適です。これ以上増やしても効率は下がり、少なすぎても不安が残ります。大切なのは数ではなく「選んだ教材をどう使うか」。

少数精鋭で効率よく学習すれば、宅建合格は十分可能です。

コメント